자취생이라면 공감할만한 부동산 공식이 있다. ①깨끗하고 넓은 집=비싸다. ②깨끗하고 저렴한 집=좁다. ③저렴하고 넓은 집=곰팡이가 있다. ④깨끗하고 넓고 저렴한 집? 허위매물이다. 서울 생활 11년 차. 다양한 주거 환경을 경험해봤다. 세탁기가 신발장 옆에 있는 요상한 구조의 원룸부터 아침마다 건물 부수는 소리가 잠을 깨우던 재개발 지역 주택까지. 이사를 여덟 번 다니는 동안 깨달은 사실이 있다. 세상에는 수많은 구조의 집이 있지만 내가 택할 수 있는 것은 단 둘, ‘비싼 집’과 ‘가성비가 좋아 보이지만 막상 살아보면 별로인 집’ 뿐이라는 것을.

이런 나의 눈길을 사로잡는 예능프로가 있었으니 이름하여 <서울엔 우리집이 없다>. 서울에서 벗어나 다른 지역에 보금자리를 마련한 사람들의 모습을 보여주는 프로그램이다. 자취방 월세 계약 만료를 앞두고 ‘꼭 서울에 붙어있어야만 하는가’하는 근본적인 의문이 머릿속을 비집고 들던 찰나. 이 프로그램이 대안적인 삶으로 향하는 새로운 선택지를 제시해주지 않을까 하는 기대가 든다. 이수근, 송은이, 정상훈 등 실제로 서울에 집이 없어 타지역에 거주하거나, 자주 이사 다니는 처지에 있는 연예인들이 MC로 섭외된 것도 신뢰감을 높이는 데 한몫 한다.

그런데 어쩐지 방문한 집이 예사롭지 않다. 시작부터 1200평 마당과 소극장을 갖춘 전원주택이 나오는가하면(1회 ‘1200평 마당 품은 뮤지션 하우스’), 영화 <기생충>에서 본 듯한 통유리창의 대저택이 등장한다. 차고 문이 열리면 나타나는 비밀 아지트에는 넓은 탁구장과 PC방, 미니 스낵바가 마련되어 있다.(3회 ‘방탄차와 전세기를 타는 오늘의 집주인’) 여수의 오션뷰 하우스에서 이수근은 프라이빗 영화관과 핀란드식 사우나를 즐기며 “여러분, 서울엔 우리집이 없을만하잖아요?”라고 말한다.(3회 ‘우리집엔 오션 뷰 사우나가 있다’)

과연 그러하다. 아름다운 자연 경관과 머릿속 로망을 그대로 구현해 놓은 듯한 집 구조를 둘러보면 당장이라도 탈 서울하고픈 욕망이 샘솟는다. 그런데 집주인들의 사연을 들어보면 그리 간단한 일이 아닌 듯하다. 한때 주경야독하는 고학생이었던 파주 집주인은 변호사로 성공해 연봉 200억 수입을 거둬들이다가, 건강 이상 신호를 감지하고 고향에서 휴식 중이다. 신혼초 단칸방을 전전하던 부산 집주인은 고생 끝에 사업에 성공한 후, 해운대 아파트에 거주하다가 전원주택으로 옮겼다. 자세한 사정은 모르지만 여수 집주인 역시 젊은 시절 고생한 대가로 바닷가에서 ‘힐링’ 중이라고 한다.

‘쉴 자격이 충분’하다는 자막에서 알 수 있듯이, 프로그램은 집을 장거리 경주 끝에 주어지는 메달과도 같은 것으로 취급한다. 성공서사는 이들에게 안락한 집, 화목한 가정, 풍성한 저녁 만찬을 누릴 수 있는 자격을 부여한다. MC들의 입에서는 “역시 돈이구나, 돈이 짱이다!” 같은 부러움 섞인 감탄이 세어 나온다. ‘서울엔 우리집이 없다’라는 제목에 스며있는 결핍감은 낯선 것이 된다. 이쯤 되면 프로그램 명을 ‘우리집 자랑하기’로 바꿔야하지 않을까. 서울에는 없지만 어딘가에는 있을 우리의 집을 보여주는 줄 알았는데, 깨닫게 되는 것은 여기나 저기나 내 집이 없다는 사실 뿐이다.

‘잊고 있었던 집의 본질을 되새겨 본다’는 기획 의도는 의외의 순간에 관철된다. 횡성의 신혼부부는 일 년째 자신들이 살 집을 짓는 중이다.(2화 ‘부부가 직접 지은 해발 420m 뷰 맛집) ‘집을 짓는 것은 아이를 낳는 것과도 같다’는 남편의 집 철학에 따라 공사를 시작했지만, 임시거처에서 생활하는 기간이 길어지면서 아내는 점점 지쳐간다. 처음에는 야전침대 생활도 행복했지만, 지금은 ‘사랑이 잠시 멈춘 상태’라고 말한다. 남편이 공수해온 수입산 타일과 원목보다 중요한 것은 깔끔하고 춥지 않은 욕실이다. 보통 ‘집방’에서 부각되는 것은 전원주택의 고풍스럽고 화려한 인테리어지만, 대부분 사람들에게 우선적으로 고려되는 것은 편리성과 합리성이다.

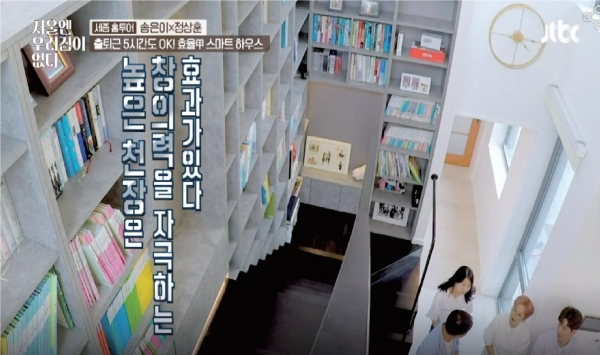

세종 시 부부는 자녀들을 위해 대성당처럼 높은 천장과 풍욕장이 있는 집을 짓는다.(1회‘출퇴근 5시간도 OK! 효율甲 스마트 하우스’) 왕복 5시간 거리에 직장이 있는 남편은 새벽 5시에 기상한다. 힘들기는 하지만 ‘매일 운동처럼 다녀서 그런지 건강이 더 좋아졌다’는 남편의 말은 쉽게 공감할 수 없다. 남편의 근면함은 존경스럽지만 나는 불가능하기 때문이다. 집은 그 자체로도 중요하지만, 한편으로 그 바깥에서의 삶을 위한 것이기도 하다. 원활한 사회생활을 위한 준비공간이 되어야할 집이 통근 문제로 진을 빼놓는다면 비합리적이지 않은가. 곧 죽어도 서울을 못 벗어나는 이유를 다시 한 번 깨닫는다.

물론 <서울엔 우리집이 없다>가 주택공급을 위한 현실적인 대안을 마련해주는 프로그램은 아니다. 그러나 직장은 밀집하고 주택은 부족한 서울에서 버티고 있는 청년으로서 어느 정도 맥 빠지는 내용인 것도 사실이다. 앞서 <구해줘 홈즈>(MBC)가 처음에는 사회초년생이나 소액으로 집을 구하는 사람들을 위한 매물을 소개하다가, 점점 전원주택 인테리어 감상하는 프로그램으로 변질된 것처럼 말이다. 만연하는 ‘집방’ 속에서 롱런하기 위해서는 좀더 본질적인 차원에서의 접근이 필요하지 않을까 싶다.

미국의 경제학자 헨리 조지는 『진보와 빈곤』에서 이렇게 말한다. “그 필요가 절대적인 것일 때, 가령 토지를 사용하지 못해 굶어죽을 수밖에 없다면 토지의 소유는 곧 절대적인 강도로 인간을 소유하는 것이 되어버린다.”1 임차인은 노예와 같이 종속된 삶을 살 수밖에 없다는 것이다. 인간이 자유롭기 위해서는 우선 보호받아야 한다. 그런 의미에서 집은 거주하는 곳일 뿐 아니라 자유를 향하는 곳이다.2 우리는 과연 서울로부터 자유로워질 수 있을까.

1 헨리 조지, 『진보와 빈곤』, 이종인 역, 현대지성, 361쪽.

2 손세관, 『집의 시대-시대를 빛낸 집합주택』, 집, 2019, 474쪽.

* 《쿨투라》 2020년 12월호(통권 78호) *