돌아보면 아찔한 순간이 많았다. 타이가지대를 날아가던 낡은 헬기가 수직으로 급강하한 경험도 있었다. 기름은 떨어져가는데 눈보라에 갇혀 차가 꼼짝하지 못하던 순간도 있었다. 위기의 순간마다 나도 모르게 입에서는 외마디 기도가 새어 나왔다. 남을 서운하게 했던 장면도 빠르게 뇌리를 스쳐갔다. 하지만 반성도 잠시, 위기를 모면하자마자 아무렇지도 않다는 듯 ‘나는 역시 운이 좋은 놈이야’를 되뇌곤 했다.

정말 운이 좋았던 것일까. 시간이 흐를수록 꼭 것만은 아니었다는 생각이 든다. 십여 년 전 돌아가신 할머니는 새벽 어스름을 뚫고 장승고개까지 올라가 첫 샘물을 떠놓고 빌고 또 빌었다. 팔순을 넘긴 노모는 매일 새벽 4시면 일어나 새벽기도를 올린다.

할머니의 치성, 어머니가 올리는 통성기도가 험난한 세상 속에서 나를 지켜주지 않았을까. 나는 무신론에 가깝지만 기도의 힘만은 절대적으로 믿는다. 누군가를 위해 올리는 간절한 기도는 에너지로 바뀌어 전달된다고 확신한다. 기도는 간절함으로 나누는 하늘과의 대화이다. 이문재 시인은 ‘가만히 눈을 감기만 해도, 노을이 질 때 발걸음을 멈추기만 해도, 말없이 누군가의 이름을 부르기만 해도 기도하는 것이다’고 화살기도의 의미를 설명했다.

새해를 맞아 마음을 다잡기 위해 모스크바 시내를 벗어나 러시아정교의 본산인 세르게이파사드를 찾았다. 십여 일간 이어지는 연휴여서 인적은 드물었다. 눈 덮인 들판은 고요했다. 차 창을 열자 매서운 한기가 코 끝을 자극했다. 차를 타고 가다가 정류장에서 버스를 기다리는 사람을 보았다. 찬바람이 송송 들어오는 간이정거장에서 한 사내가 자신의 외투로 여인을 꼭 감싸고 있었다. 백미러를 통해 그들의 모습을 다시 보았다. 빛나는 아침이었다. 사랑은 누군가를 위해 기꺼이 바깥이 되어주는 것. 비록 자동차도 두꺼운 외투도 장만하지 못한 가난한 연인이었겠지만 따스한 심장은 칼바람을 녹이고도 남았을 것 같았다.

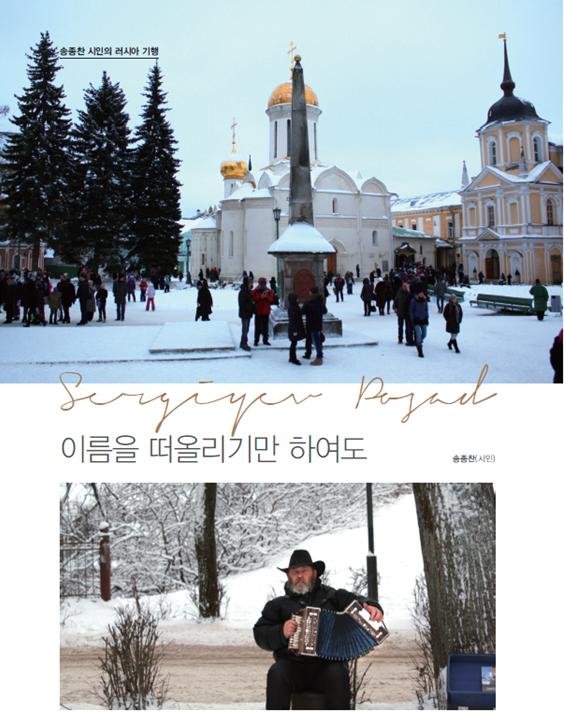

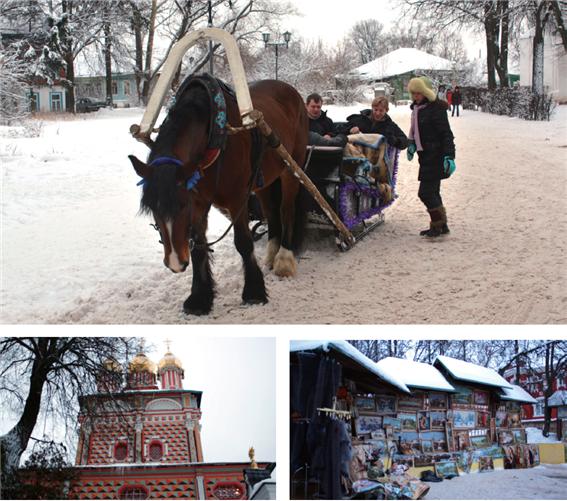

한 시간여를 달려 작은 도시 세르게이파사드에 도착했다. 러시아에서 최초로 지어진 성 세르게이 수도원을 쉽게 찾지 못했다. 수도원이 한 때 요새로 사용되어 회색의 높은 성벽에 둘러싸여 있었기 때문이었다. 아치형 출입구를 통과하자 성삼위일체성당, 성모승천성당이 한 눈에 들어왔다. 러시아 성당은 대체로 화려하다. 붉은 광장의 바실리를 비롯해 성당은 황금색이나 푸른 돔을 이고 있어서 얼핏 보면 이슬람의 모스크 분위기를 자아냈다.

성당 한 가운데 우뚝 솟은 종루를 둘러보고 있는데 검은 망토를 걸친 수사가 성호를 그리며 다가오고 있었다. 털모자를 눌러써야 할 정도로 추운 날인데 수사는 맨발이었다. 그의 수염 끝에는 작은 고드름이 맺혀 있었다. 세속과 단절된 채 생활하는 수사가 죄를 지었을 리는 없었을 것이다. 대체 그는 누구를 위해 참회의 기도를 올리고 있었을까. 연전 상트 빼째르부르크의 카잔성당 앞에서 보았던 비둘기의 붉은 발이 떠올랐다. 비둘기는 눈밭에 빗살무늬 발자국을 남기며 먹이를 찾고 있었다. 비둘기는 배를 채우기 위해 지상으로 내려왔던 반면 수사는 비우기 위해 눈밭 위에 맨발의 발자국을 남기고 있었다. 인간의 죄를 대신 지고 간 성자의 핍박과 고행이 겨울 벌판에 눈처럼 빛나는 듯했다. 가슴이 울컥하면서 뜨거운 기운이 목을 타고 올라왔다. 그 동안 내가 지었던 모든 죄들이 다시 한번 떠오르는 듯했다. 나도 누군가를 위해 기도하고 있는 것일까.

러시아는 종교의 나라다. 영혼이 깃든 나라다. 러시아를 여행할 때 정교성당이 보이지 않는다면 그곳은 러시아 땅이 아니다. 도시는 물론 시골의 작은 마을을 가더라도 정교 성당을 볼 수 있다. 집집마다 성소에 이콘화를 모셔 놓고 기도를 올린다. 러시아 정교는 국민의 일상뿐 아니라 역사 정치 문화 등 모든 요소에 깊이 뿌리내리고 있다. 러시아가 정교를 받아들인 때는 988년으로, 그리스 정교는 러시아 정교로 발전했다. 그리스 정교를 받아들여 러시아를 동로마제국에 이어 제3의 로마로 부르는 사람도 있다. 종교는 민중을 지배하는 수단이기도 했다. 하지만 러시아에 종교가 없었다면 전쟁과 고난을 어떻게 견딜 수 있었겠는가. 빵 한 조각구하기 어려웠던 짜르시대에 농노는 예수의 고난을 생각하며 기나긴 밤을 새웠을지 모른다. 세계대전 중에 어머니는 전쟁터로 나가는 아들의 손에 성화를 쥐어주면서 제발 살아 돌아오라고 간절한 기도를 올렸을 것이다. 소련이 붕괴된 후 생계를 위해 어쩔 수 없이 몸을 팔던 여인도 집으로 돌아와 성화에 머리를 기댄 채 참회의 눈물을 흘렸을 수도 있다.

추위를 녹일 겸 성당 안으로 들어가 천정을 올려다 보았다. 천정 돔에서 예수가 한없이 자애로운 눈으로 내려다 보고 있었다. 성화는 오랜 세월에 색이 바래 있었지만 예수의 눈빛만은 형형했다. 양초 세 자루에 불을 붙이고 성화 앞에서 기도를 올렸다. 기도하는 순간 발끝부터 심장을 돌아 머리 끝까지 피가 도는 것이 느껴졌다. 마음이 따스해지니 한기도 느껴지지 않았다. 성당에서 나오니 다시 진눈깨비가 날렸다. 출입문 옆 기념품가게에 들러 이콘인‘ 블라지미르 성모’를 샀다. 성모가 예수를 안고 있는 블라지미르 성모는 전쟁으로부터 러시아를 지켜준 기적의 이콘으로 러시아인이 가장 신성시한다. 아기 예수는 해맑게 웃는데 성모는 근심스러운 표정이다. 어머니의 마음이란 늘 그런 것이다. 아니 예수의 운명을 성모는 이미 알고 있었다.

비둘기가 삼삼오오 모여있는 성모의 문을 향해 발걸음을 돌렸다. 소원을 빌고 돌아가는 이들의 발걸음은 한결 가벼워 보였다. 충만한 기도가 아우라를 형성해 내딛는 발걸음마다 광채가 빛나는 듯했다. 문을 나서기 전에 다시 뒤돌아 80여미터에 이르는 종루를 올려다 보았다. 겨울바람에 종들이 흔들리고있었다. 겨울 하늘에서 들려오는 끊어질 듯 끊어지 않는 종소리. 영혼의 녹이 뚝뚝 떨어져 내렸다. 마음을 울렸다. 녹슨 내 몸도 망루의 종과 같을지 모른다고 생각했다. 불과 세 시인데 땅거미가 짙게 깔리기 시작했다. 붉은 보르쉬 수프 한 그릇을 생각하며 불을 밝힌 카페로 발걸음의 속도를 높였다.

* 《쿨투라》 2019년 1월호(통권 55호) *