<인랑>(김지운)을 제외한다면, 여름 성수기를 조준 했던 한국영화들은 대체로 재미를 본 편이었다. <신과 함께: 인과 연>(김용화)은 단 14일 만에 천만 관객을 불러 모았고, <공작>(윤종빈)은 평단의 호응에 힘입어 천천히 손익분기점을 돌파하더니 500만 명이 넘는 관객을 동원했다. 액션 없는 137분짜리 첩보물이 이 정도 흥행 성적을 낼 수 있었던 데에는 전반적인 완성도가 높다는 점 외에도 올 봄부터 한반도에 빠르게 찾아든 평화와 화합의 분위기가 한 몫을 했다. 박근혜 정부 때 기획되었으므로 어느 정도 행운이 깃들었다고도 볼 수 있겠으나, 시대의 흐름을 읽어내는 동물적 감각은 명백히 윤종빈 감독의 재능 중 하나일 것이다. 국내 메이저 배급사 중 하나인 NEW가 블록버스터 대신 8월 개봉작으로 선택한 <목격자>(조규장)는 기대 이상으로 선전했다. 이 영화는 한국 사회에서 ‘내 집 마련’이 갖는 의미, 아파트 주민들의 집단 이기주의를 건드림으로써 호응을 얻었던 <숨바꼭질>(2013, 허정)을 떠올리게 한다. 그러나 아파트 단지 한 가운데서 일어난 살인사건을 다룬 <목격자>는 한 발 더 나아가 제노비스 신드롬까지 전면에 배치하며 관객들을 적잖이 갈등하게 만든다. 스릴러의 오싹함과 윤리적 주제가 그럭저럭 조화를 이루며 250만 명을 끌어모은 셈이다. 여름방학의 끝을 잡고 개봉한 <너의 결혼식>(이석근)의 성공도 주목해 볼 만하다. 지나칠 만큼 클래식한 제목의 이 남성 멜로드라마는 박보영, 김영광이라는 해맑은 배우들을 앞세워 ‘첫사랑’이라는 오래된 소재를 상큼하게 리모델링해냈다. 올 봄, <지금 만나러 갑니다>(이장훈)에 대한 관객들의 호응까지 재고해볼 때, 오랜 침체기를 겪었던 한국 멜로드라마가 다시 부흥할 기회, 토대를 마련했다는 점에서 <너의 결혼식>이 갖는 의미는 적지 않다. 8월 22일부터 8월 27일까지, 한국영화들이 박스오피스 1위부터 4위까지 점령하는 기염을 토했다. 관객들은 다양한 장르에 골고루 반응했고, 한국영화계는 사상 최악의 더위를 별 탈 없이 보낼 수 있었다. 단, <인랑>을 제외한다면.

이런 한국영화 일색의 흐름을 깨뜨린 것은 아니쉬 차칸티 감독의 <서치>다. 8월 말에 개봉한 이 저예산 미국영화는 일일 박스오피스를 역주행하더니 일주일도 되지 않아 1위를 차지했고, 추석 영화 대전이 시작되기 전까지 2위 아래로 내려가지 않았다. 평점 테러의 시대에 실관람객들의 만족도가 입소문으로 이어져 영화를 흥행시킨 흐뭇한 예다.

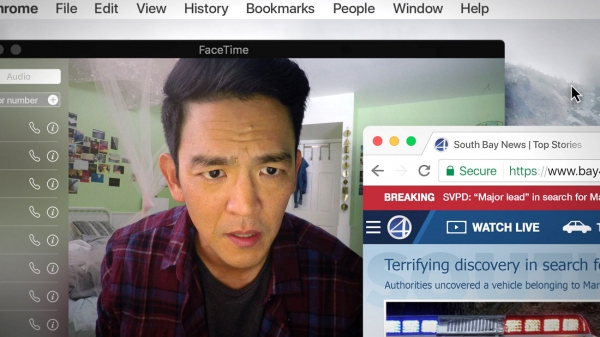

<서치>의 미덕은 먼저, 온라인 시대의 이기利器를 이용해 만든 새로운 형식에 있다. 영화의 처음부터 끝까지 카메라는 배우를 직접 담지 않고 컴퓨터, 스마트폰의 카메라나 CCTV, 뉴스 등에 등장한 모습만 보여준다. 인물간의 의사소통 또한 면대면(face to face) 보다 화상/음성 통화나 모니터에 떠 있는 각종 채팅창에서 이루어지는 장면이 월등히 많다. 혹자는 용감하게도 이 영화를 파운드 푸티지(found footage)로 호명했는데, 많이 양보해서 파운드 푸티지 장르의 변형된 형태라 할 수 있을지는 몰라도 기존 장르에 편입시키기에 <서치>는 혁신적인 영화임을 강조하고 싶다. 앞으로 새로운 장르를 개척한 작품으로 기록될 가능성을 미리 봉쇄할 필요는 없다는 의미다. 영화는 ‘데이빗’(존 조) 가족의 형성부터 아내의 투병 생활과 죽음, 딸 ‘마고’(미셸 라)와 단 둘이 남겨진 데이빗의 현재까지를 빠르게 보여주면서 시작한다. 폴더에 체계적으로 정리된 추억, 일상의 기록들은 주인공의 깔끔하고 정확한 성격을 인지시키고, 영화의 스타일을 예측하게 한다. 세월과 함께 진화해온 OS(운영체제)의 역사를 보는 재미, 타인의 컴퓨터 폴더를 엿보는 재미가 쏠쏠하다.

흥미로운 것은 디지털 기기들을 통해 바라본 데이빗 가족의 이야기가 종종 뭉클하게 다가온다는 것이다. 디지털 이미지의 차가움, 간접 촬영이 주는 거리감 등은 이 영화에 거의 적용되지 않는다. 그만큼 현대인들에게 전자기기 화면들이 예전보다 더 친숙해졌다는 의미도 되겠지만, <서치>는 좀 더 전략적인 접근법을 사용한다. 아니쉬 차칸티 감독은 우선, ‘구글 크리에이티브랩’에서 일했던 경험을 살려 경찰이 아닌 일반인이 컴퓨터 및 스마트폰, SNS에 남아있는 기록들과 인터넷 서핑만으로 딸의 실종이라는 특수한 사건에 얼마나 가까이 접근할 수 있는지를 실험한다. <서치>의 독특한 스타일은 그 놀라운 결과를 강조하는데 최적화된 것이라 할 수 있다. 그런데 그렇게 딸의 위치(행방)와 조금씩 가까워지는 과정에서 관객들이 발견하게 되는 것은 마고의 숨겨진 모습 및 외로움과 그것을 뒤늦게 알게 된 데이빗의 후회다. 아내/엄마의 죽음으로 인해 힘든 시기를 보내고 있으면서도 깊이 소통하지 못했던 부녀 관계의 문제점이 디지털 기기 안에서 여실히 밝혀지는 것이다. 물론, 이 영화에는 온라인상의 익명성이나 SNS상에 만연한 거짓말, 허풍에 대한 비판도 담겨 있다. 그러나 거시적 맥락에서는 데이빗이 결정적인 단서를 잡게 되는 것도, 딸의 감정에 대해 알게 되는 것도 디지털과 통신 기술 덕분이다. 이런 종류의 디지로그는 그 동안 디지털 이미지의 차가움과 아날로그적 감성을 결합함으로써 대중들에게 어필해온 영화들의 그것과는 차별화된다.

이토록 신선하고도 경제적인 영화의 등장을 목도한 후 대면한 추석 연휴 개봉작들은 대개 실망스러웠다. 좁은 취조실에서 협상가와 범죄자가 모니터를 가운데 둔 채 밀고 당기며 서사가 전개되는 <협상>(이종석)은 초반에 이미 반전과 결말을 짐작할 수 있을 만큼 진부했고, <물괴>(허종호)는 컴퓨터 그래픽의 발전이 스토리텔링의 퇴보를 가져온 가장 안 좋은 예 중 하나로 꼽을 수 있을 만큼 각본이 빈약했다. <명당>(박희곤)은 헌종과 흥선대원군 시대를 배경으로 꽤 진중한 정치극을 펼쳐놓았으나 동시대에 땅이 갖는 의미와 그 집착의 역사, 부동산 투기 등과 연결시켜 더 흥미롭게 풀어낼 수 있는 소재였음을 감안하면 아쉬움이 남는다. 185억 원을 들인 전쟁 사극, <안시성>(김광식) 만큼은 <300>(잭 스나이더)의 화려한 액션 스타일, <적벽대전>(오우삼)의 거대한 스케일을 고루 겸비해 눈에 띈다. 조인성의 발성이나 박성웅의 중국어는 다소 어색하지만 그러한 단점을 가볍게 덮을 만큼 블록버스터로서의 미덕이 더 크다. 특히, 액션 신마다 카메라 각도와 편집의 리듬이 절묘하게 맞물리며 불러일으키는 현장감과 역동성에 주목해 볼만하다. 대중음악 작곡가로 잘 알려진 윤일상의 영화음악도 색다른 에너지를 불어넣으며 전장의 분위기를 고조시키는데 한 몫을 했다.

결론적으로 <안시성>을 늦게 내놓은 NEW를 제외한 국내 메이저 배급사들이 집중한 것은 추석 연휴보다 여름휴가 시즌이었고, 대개 괜찮은 성과를 냈다. 그러나 추석 개봉작들의 격차는 한국영화의 불균형함 불안정함을 잘 말해준다. 국내에 잘 알려진 배우나 감독 없이 콘텐츠 하나로 승부를 걸었던 <서치>의 성공이 큰 교훈을 남긴 달이다.

* 《쿨투라》 2018년 10월호(통권 52호) *