*

테너 김호중의 <천상재회>를 듣다가 눈물을 흘렸다. 성악과 트롯, 양극 사이를 거침없이 운동하는, 자유자재의 보컬 기량과 압살(壓殺)할 것 같은 감정 표현으로, 듣는 사람을 전율하게 하는, 이 소중한 가수가 트롯을 선택한 이유는 따질 필요가 없어 보인다. 클래식과 트롯, 둘 다 음악이기 때문이다. 음악에는 고저가 없다. Gustav Mahler의 교향곡, Slipknot의 <Psychosocial>, 김석출의 태평소가 나에게는 좋은 음악일 뿐이다. 이미자의 <동백아가씨>를 ‘사랑의 콜센터’에서 접속했다. 14세 트롯 가수 정동원이 불렀다. 당대 대중에게 선풍적인 사랑을 받은 노래. 어린 가수지만 호소력이 대단했다. 원곡을 들어보지 않을 수 없었다. “그리움에 지쳐서 울다 지쳐서 꽃잎은 빨갛게 멍이 들었소.” 이미자의 목소리가 가사와 어우러져서 맑고 향 짙은 서정시를 읽는 듯한 느낌에 빠져들었다. 이 노래가 금지곡이 된 이유는, 노래의 특색과 분위기 때문인지 ‘한일수교’라는 정치적 배경 때문인지 확실하지 않으나, 잣대는 ‘왜색(倭色)’이었다. 이현령비현령 격인 ‘창법 저속’ 아닌 것이 다행이다. 트롯의 운명이라고, 인기 가수를 희생하여 여론몰이를 시도하는 권력 집단의 폭력이라고 할 수 있다. 1964년에 벌어진 일이었다. 신중현 역시 ‘금지곡’에서 자유로울 수 없는 예술가였다. 같은 해, ‘신중현과 애드 훠’의 첫 앨범이 ‘출현’했다. 1964년, 트롯 이미자와 로큰롤 신중현이 공존했다.

*

거슬러 올라 도착했다. 시원이다. 동쪽 산골짜기에서 서쪽 끝 임진강과 만날 때까지 흐르는 강물. 이 땅의 강처럼 이어지고 이어진 시간의 물결 위에 새겨진 음악 전부를 기억할 수 있다면 얼마나 행복할까. 우리는 음악의 물결 하나하나를 알 수 있을까. 다가와서 감싸 안은 것, 찌르고 관통한 것, 뼈를 두드리고 피에 녹아 ‘나’를 이룬 것들…… 음악의 출발점으로 돌아간다.

한강의 발원지를 향해 걸어가는 길. 태풍이 지나갔다. 물을 쏟아놓고 떠난 큰바람. 태백의 등줄기를 할퀴고 사라진 태풍. 거세게 흘러내리는 계곡을 따라 상류로 올라간다. 검룡소. 한강이 시작되는 곳이다. 산은 물을 뿜는다. 백두대간이 품었던 물을 산 아래로 돌려보낸다. 시간 속 음악의 여정을 그려본다.

음악이 시작되는 곳, 음악이 탄생한 때. 검룡소의 물처럼, 음악의 출발 시점에 아로새겨진 고유명사. 1964년의 신중현과 애드 훠. 그해 그곳에, 신중현과 애드 훠의 음악에 모든 것이 들어 있었다. 어떻게 그때 그것이 가능했던 것인가.

*

1964년을 횡단하는 이름들.

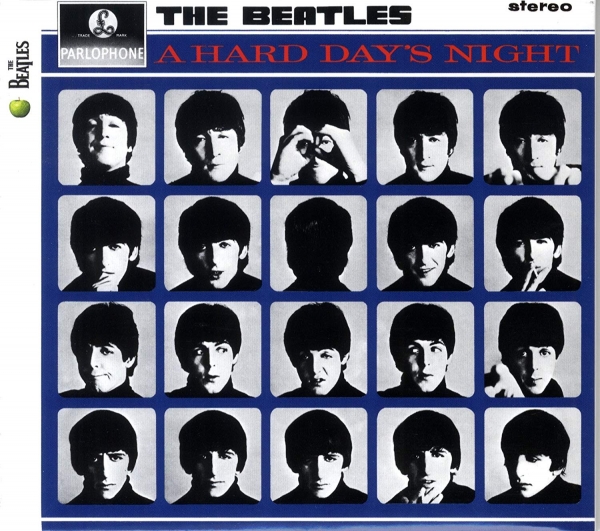

앨범 : The Beatles의 세 번째, 《A Hard Day's Night》. 네 번째, 《Beatles For Sale》. The BeachBoys의 다섯 번째, 《Shut Down Volume 2》. Bob Dylan의 세 번째, 《The Times They Area-Changin'》. 네 번째, 《Another Side Of Bob Dylan》.

흥얼흥얼 하게 하는 싱글 : The Animals, <The House Of Rising Sun>. The Beatles, <Can't Buy Me Love>, <I Want To Hold Your Hand>. The Drifters, <Under The Boardwalk>. Manfred Mann, <Do Wah Diddy Diddy>. Sam Cooke, <Another Saturday Night>.

결성된 밴드 : The Band, The Byrds, The Jackson 5, The Kinks, Kool & The Gang, The Moody Blues, Strawbs, The Velvet Underground, The Who.

그리고,

신중현과 애드 훠. 기억해야 할, 음악사에 기재된, 우리의 고유명사.

*

여기에 알이 있다. 불가사의한 알이다. 출처를 알 수 없고, 어떤 알인지 구분할 수 없다. 알을 두드린다. 공명통 같은 알이 신비한 소리를 들려준다1. 음악이다. 없었던 음악이다. 낯설어 두려운 음악이다. 새로운 음악이다.

모든 음악의 배아가 들어 있는 알. 신중현과 애드 훠의 1집 앨범. 음악이 거기에 있었는데 알지 못했다. 사라진 적도 부서진 적도 없다. 들린 적도 알려진 적도 없다. 희미한 소문은 끊어지지 않고 전달되었지만 그 실체를 확인하려는 이는 드물었다. 명맥은 끊기지 않았으나 어느덧 전설의 안개에 갇히고 말았다. 그런 것이 있었다는 풍문이 간간 떠돌았다. 몇몇의 평가를 찾아볼 수 있었다. 실체를 경험한 자는 거의 존재하지 않았다. 56년 전의 실재를 사람들은 확인하려고 하지 않았다. 모든 것이 될 수 있는 가능성을 농축한 알은 아직 열리지 않았다. 깨지지 않았다. 우리는 그 알이 있던 1964년의 그곳으로 결코 돌아갈 수 없다. 그렇다고 접근하는 것을 포기할 수도 없다. 알은 사라지지 않았다. 1964년의 알을 2020년 오늘로 실어 온다.

신중현과 애드 훠의 앨범은 넘치도록 가득한 알이다. 이후의 음악이 노른자와 흰자에 담겨 있다. 우리는 알이 품고 있는 음악의 원형을 확인한다. 그것이 무엇이 될지 알지 못한다. 그것은 그 모든 것이 될 것이다. 그것은 그 모든 것 속에서 다른 그 모든 것으로 이동할 것이다. 모든 것의 가능성, 모든 것의 외침, 모든 것의 파열과 응결, 모든 것의 율동과 리듬, 모든 욕망의 춤, 신중현과 애드 훠의 앨범, 그 알에 들어 있다. 어떤 생명이 탄생할지 알 수 없다. 신중현이 창조한 음악을 수용하는 우리 자신이 새로운 음악을 배치하는 주체가 될 것이다. 뜨거운 생명의 부단한 연속체. 음악, 영원하고 순수한 다양성, 끝이 없는 강렬한 욕망. 고정된 ‘나’의 신체가 아니라 영원히 움직이는 타인의 신체를 창조하는 음악. 신중현의 음악. 1964년의 알, 이후의 모든 음악으로 변이할 가능성. 모든 것들의 자유를 확보하는…… 모든 실험과 모험의 씨앗을 응축한…… 접속과 탈구를 자유롭게 실행하는…… 음악을 사랑하는 주체들에게 끊임없이 탈주를 요구하는…… 다른 것으로 다른 것으로 미끄러지는…… 잡종과 혼혈로 기성(旣成)을 파괴하고 새로운 신체를 만들어내는…… 우리에게 욕망의 발화(發火)를 요구하는, 그리하여, 우리 스스로를 음악이 되게 하는…… 그 속에서 사랑의 음악을 발견하게 하는…… 새로움의 파동. 얼어붙은 파동.

음악이 몸을 점유한다. 음악이 몸을 찌르고 베고 관통한다. 음악이 몸에 다른 음악을 잉태시킨다. 음악이 몸을 찢어내고 새로운 음악으로 탄생한다. 음악이 움직인다. 음악이 심장에서 뿜어져 나와 온몸을 순환한다. 몸 없는 음악이 드디어 새 몸을 얻는다.

*

서정길의 맑고 높은 목소리가 들려온다. “노란 레인코트에 검은 눈동자 잊지 못하네.” <비속의 여인>이다. 헤어졌다가 다시 만난 여인의 손을 부여잡고 지나간 시간을 회억하는 사람의 얼굴이 보이는데, 그의 눈에 비친 여인의 얼굴은 뚜렷한데, 정작, 그의 얼굴은 보이지 않는다. 돌아서는 그녀를 바라보는데, 만남이 허무하게 부서져 내리는데, 연인이 눈길을 주고받은 시간 겨우 2분 39초. 간주. 신중현의 기타. 두 사람을 갈라놓을 것 같은 선명한 기타 연주가 가슴을 두드린다. 톡톡 떨어지는 드럼 비트. “다정하게 미소 지며 검은 우산을 받쳐주네.” 과거가 쏘아올린 조명탄이 머리 위를 환하게 밝혀준다. “오 잊지 못해.” 망각할 수 없다. 이 알은 다양한 버전으로 변전할 것이다. <비속의 여인>은 언제나 우리 옆에있었다. 김추자가 되어2, 김건모가 되어3, 2013년의 신중현이 되어4.

“말없이 우뚝 섯는 새빨간” <우체통>에게 호소한다. 중간을 뚫고 솟는 금관의 번뜩이는 빛. 이 알은 색스폰을 전면에 배치하는 록이나 팝이 될 것이다. Pink Floyd, <Shine On You Crazy Diamond> 또는Foreigner, <Urgent>. 작사가로서 신중현은 엉뚱하다, 유쾌하다, 짓궂다. 장난기 많은 소년 같다. 우체통에게 연애편지를 빨리빨리 전해달라는 우격다짐. “만나는 날까지 참을 수 없다”고 볼멘소리로 투덜투덜. “불붙는 사랑 막을 길 없”다는 호소. 힘주지 않고 꾸미지 않아서 신선하고 상큼하다.

<소야 어서 가자>가 느닷없이 나타나 수레바퀴를 굴린다. 서둘러 가자고 재촉한다. “누런 벼를 싣고” 빨리 가자고 말한다. 소에게 청유하는 신중현의 가사는 단순한 재미를 넘어선다. 흔한 사랑타령이 아니다. 이런 가사는 없었다, 대중가요에 어울리지 않는다…… 세간의 평을 사뿐히 무시하고 신중현은 아무나 쓸 수 없는 가사를 선사한다. 재기발랄하다. 워낭소리 같은 심벌의 떨림 뒤에서 튕겨지는 현은 소의 걸음걸이를 연상하게 한다. 커다란 모자를 쓰고 님이 기다리는 집으로 소달구지를 타고 출렁출렁 느리게 다가간다. <고향길>에도 농촌 생활의 정겨운 행복이 넘실거린다. 이 알은 목가적인(pastoral) 음악이 될 것이다. Moody Blues, <Nice To Be Here> 또는 Strawbs, 《From the Witchwod》.

<나도 같이 걷고 싶네>와 <늦으면 큰일 나요>. “아름다운 그 아가씨”를 만나러 명동으로 간다. “하루종일 직장에서 시달린 몸 그대 만나는 것 즐거워 예 예 예 빨리 가자 그대가 기다리는 명동 거리 늦으면 큰일 나요 예 예 예.” 직장인들의 명랑 연애 서사에 이어지는 장미화의 노래, <천사도 사랑을 할까요>. 장식 없는 직선적 창법으로 청신하게 노래하는 가수. 청춘이 길어 올린 5월의 신록 같은 목소리가 그때 그곳에서 지금 이곳으로 달려온다. <그리운 그 님아>의 배경에서 들려오는 피아노의 반복음. 이 알은 Elton John, <Crocodile Rock> 또는 Bruce Hornsby & The Range, <The Way It Is>가 될 것이다. 대나무를 쪼개는 것 같은 기타가 크로키처럼 지나간다. 짧은 꿈같다. 오수(午睡)에서 깨어나고 싶지 않다.

다가오는 것은 ‘커피 한 잔’이 아니다. <내 속을 태우는구려>이다. 신중현이라는 큰 물줄기의 발원지에, 그때까지 존재하지 않았던, “불덩이 같은 이 가슴”으로 연주하는 기타가 있었다. 작사가, 작곡가, 연주자 그리고 가수. <나도 같이 걷고 싶네>의 전면에서 노래 부르는 신중현. 주렴처럼 너울거리며 흐느끼는 <쓸쓸한 토요일 밤>의 기타가 1964년의 시원에서 샘솟는다. 이 알은 블루스 락이 될 것이다. Mountain, <Nantucket Sleighride> 또는 Stevie Ray Vaughan, <Tin Pan Alley>. 1964년, 애드 훠(신중현, 한영현, 권순근, 서정길), 그 알이 내장(內藏)한 환희의 강도(强度). 우리의 거대한 뿌리를 바라본다. 시작이 있었다.

1. Rush, 「2112:Ⅲ, Discovery」의 가사는 기타를 발견한 ‘나’의 환희를 표현하고 있다. 세상을 떠난 Neil Peart. 그가 쓴 시를 신중현과 그의 기타를 위한 헌사로 빌려온다. “이 이상한 물건은 뭘까 / 건드리면 소리가 나네 / 떨리면 음악이 흘러나오는 줄을 가지고 있네 / 내가 찾은 이 물건은 도대체 무엇일까 // 슬픈 심장처럼 노래하는 그 악기를 / 바라보네 즐겁게 고통을 외치는 광경 / 산처럼 높게 쌓아 올린 소리 / 또는 비처럼 부드럽게 떨어져 내리는 음들”

2. 1970년, 김추자의 <비속의 여인>은 고유명사 ‘김추자’에게 한정보조사 ‘만’을 부여해야 하는 필연성을 떠올리게 한다. 그녀가 다가오는 순간, 한 걸음도 뗄 수 없다. 김추자의 비는 춤춘다. 김추자는 출렁거린다. 부동 상태에서 김추자의 숨소리마저 음악이 되는 순간을 통과한다. 목소리를 끊지 않고 뱀처럼 잡아 빼는 김추자. 기립한 빗줄기를 바라본다. 얼어붙는다.

3. 김건모의 목소리가 하우스 풍의 댄스음악과 잘 달라붙어 있다. 원곡에도 김추자에게도 없었던 것, 신난다, 이 단어. 비 맞으며 ‘빗속의 여인’과 춤이라도 춰야겠다. 비를 잊지 못해 즐겁고, 빗속의 여인을 잊지 못할 것 같아서 즐겁다. 무한히 변할 수 있는 것. 거기와 여기를 건너뛸 수 있는 것. 결합과 해체를 구분하지 않는, 무정형체가 될 수 있는, 음악의 증거.

4. 2013년 8월 18일, 현대카드 시티브레이크 콘서트를 유튜브로 본다. 신령님 같은 신중현. 간달프 같은 신중현. 서정길, 김추자를 거쳐 신중현은 자신이 연주하고 노래하는 <빗속의 여인>에서 자유를 획득한 듯하다. 주법 같은 단어를 내던지고 그는 몸과 마음이 하고 싶은 대로 연주한다. 율동하는 신체가 뿜어내는 파동, 영원한 동결로 우리를 이끌어 간다.

* 《쿨투라》 2020년 6월호(통권 72호) *