위트가 서늘해질 때

이국의 정글을 관광하며 사람들은 초원을 가로지르는 사자나 치타를 보면 환호성을 내지른다. 자연생태계에서는 목숨을 위협하는 공포의 대상이지만, 관광이라는 안전한 문명형식 속에서는 쾌락의 대상이기 때문이다. 통념상 ‘인간<맹수’식 힘의 대소 관계는 그렇게 세상의 사파리에서 역전된다. 인간이 ‘갑’인 구조다. 거기서 관광객 자격의 구경꾼은 인간이 순치시킨 자연의 진실을 알아도 모른 체하며, 호들갑스럽게 문명 프레임 안에 조성된 호러와 서스펜스를 즐기면 된다. 마치 비극적 드라마를 일부러 찾아보며 눈물 흘리기를 즐기듯이(데이비드 흄의 “비극의 역설”), 마치 미술관에서는 세상사를 털어내고 순수한 미적 경험만 한다는 듯이(칸트의 “무관심성”). 그렇게 잠시 사실적 이해관계 따지기를 멈추고, 객관적으로 보이는 작품-사물의 질료적 속성이나 사회적 리얼리티에 대해서는 시선을 내리깐다. 그런데 가령 당신이 옛날 TV 프로그램 〈동물의 왕국〉에서 본 것 같은 장면, 원래 화질도 좋지 않았지만 복제된 탓에 노랗게 열화된degraded 비디오 속에서 전력을 다해 도망치는 육중한 치타와 그 치타를 덮치는 작은 가젤을 발견하면 어떨까. 금세 지나가는 장면 속에서 처음엔 잘못 봤나 싶겠지만, 볼수록 의도적으로 포식자와 사냥감을 전도시킨 영상에 어이없어 할 수 있다. 또 이내 그 영상이 기성의 동물다큐멘터리가 아니라 관성을 비틀고 통념의 허를 찌르는 재/창작물임을 눈치 챌 것이다. 1분 7초의 짧은 편집영상 속에 감춰진 위트를 발견하며 재미있어하다가 약육강식의 생존 논리를 뒤집는 비판적 이미지에 머리와 등허리가 약간 서늘해질 수도 있다. 그런데 이것이 내 글의 가정이 아니라, 현재 명망 높은 미술관에 전시 중인 김범의 〈볼거리〉(2010)임을 알면 그 가벼운 느낌은 더 복잡 미묘한 생각으로 이어질지 모른다. 요컨대 그 싱글채널 비디오 작품을 품은 ‘미술(생태)계’에서는 가젤에게 쫓기는 치타를 ‘미술작품’으로 즐기는 미술관-사파리의 ‘관(광)객’이 최상위 포식자인데, 그 자가 바로 나나 당신이라는 각성.

범주적으로 간극적인

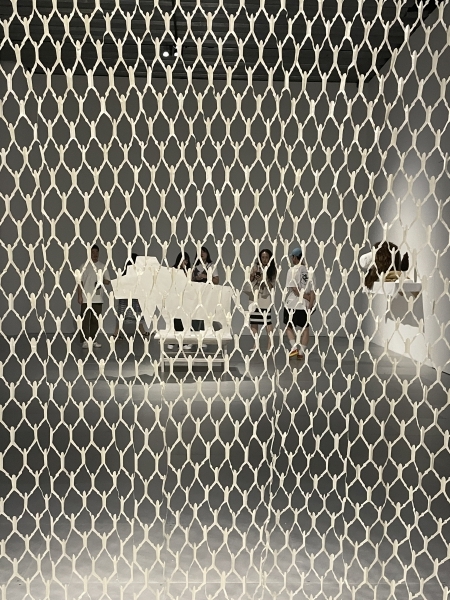

리움미술관이 기획한 《바위가 되는 법》(2023. 7. 27 – 12. 3)은 김범 작가가 13년 만에 국내에서 여는 개인전이다. 미술관 측은 그가 1990년대 초부터 2010년대 중반까지 작업한 회화, 드로잉, 설치, 조각, 영상 등 70여 작품을 집대성했다. 그 30여 년 동안 김범은 한국 현대미술계의 중요한 중견작가로 자리매김했을 뿐만 아니라 유일무이한 독창성을 구축했다(이 말을 국제미술계에서는 그렇지 않다는 뜻으로 해석하면 곤란하다). 그의 작업은 서구 근현대미술사의 예술이념으로 느슨히 정의하면 ‘개념미술’에 속한다. 그리고 작가는 컨템포러리 아트 다수가 그렇듯이 미beauty를 넘어 다원적인 미학을 실행에 옮겨왔다. 이렇게 보면 김범의 미술이 유일무이하다고 할 수 없다.

내가 주장하는 김범의 유일무이한 독창성은 그가 언어, 기호, 생각, 이미지, 텍스트, 논리, 물질, 사태, 뉘앙스를 서로 코를 꿰고 사이를 잇는 그물 형국으로 관계 지어 특이한 지대zone를 구현해낸다는 데 있다. 그 지대는 어렵고 어색한 표현이지만 ‘범주적으로 간극적인categorically interstitial’ 성질을 띤다. 이를테면 기성의 인식과 문화 관습이 구분해놓은 범주들의 극단들 사이를 김범의 작품은 실체화하는 것이다. 그것은 기존 경계를 넘어서는 것도 아니고 중간에 위치하는 것도 아니다. 내 뜻은 이미 존재하고 작동하는 범주들의 평범성 때문에 우리 안에서 생성되기 어려운 어떤 잠재성을 만드는 일을 의미하는데, 김범이 그 일을 한다는 말이다. 그는 ‘미술’이라는 규범적 틀을 이용해 자신만의 아이디어로 여러 종류의 잠재성을 발생시키고 그것을 지각 가능하도록 물질화한다. 그것은 작고 얇은 종이에 ‘검은 잉크로 해골을 그리는 손과 붓의 궤적을 그린’ 드로잉(〈무제〉, 1991)처럼 그림의 그림을 통한 그림의… 연쇄모방 또는 회화의 거울구조를 짚는 허약한 물질화일 수 있다. 또 높이 5미터 가까이 되는 거대한 캔버스에 엄청나게 복잡하고 확장된 미로를 그린 회화(〈무제(친숙한 고통 #13)〉, 2014)처럼 단순성과 중독성 사이의 어지럼증을 유발하는 강력한 물질화일 수도 있다. 사실 앞서 〈볼거리〉에 대해 진부한 통념과 기발한 위트, 다큐와 허구, 생태와 인위 등 양극의 범주를 도치시켰다고 평하는 건 별 의미 없다. 위치 뒤집어보기에 그친 것이 아니라 그 양극 사이에서 가능한 잠재성을 만들어낸 작품이기 때문이다. 그것이 곧 범주적으로 간극적인 것이다. 그것은 어려운 형이상학이나 배타적 순수미술로부터 나오지도 않지만 그로 동일화하지도 않는다. 대신 김범은 상식이나 통념 같은 평범한 인식의 범주와 사람들의 사고방식 및 행동패턴의 틀을 들고 나오는in/out, 타고 넘는, 흩트리고 새로 구성하는 아이디어를 창안하고, 그것을 소박하고 겸손한 질료를 써서 심플한 예술 오브제로 구현해낸다. 많은 작품이 있지만, 나는 다음에 주목해 김범의 미술에서 그간 범주적으로 간극적인 잠재성이 실현된 실체를 보여주고자 한다.

먼저, 초기작에 속하는 〈임신한 망치〉(1995)와 〈라디오 모양의 다리미, 다리미 모양의 주전자, 주전자 모양의 다리미〉(2002)가 있다. 모두 제목에 지시된 기성품을 작가가 작업을 통해 다른 존재로 변화시킨(그 변화의 내용 또한 제목에 서술한) 작품들이다. 철물점에서 파는 망치/머리는 작가가 나무를 깎아 만든 불룩한 배 형상의 손잡이/몸을 얻어 기표와 기의는 물론 도구 범주와 생명체 범주를 이행하는transfer 간극적 존재가 되었다. 다리미에는 특유의 삼각 꼭짓점에 엉뚱한 구멍이 생겨 다른 사물로 변신하는 어떤 와중이고, 주전자 한쪽에 솟아난 안테나는 여기 놓인 주전자가 라디오라는 잠재태의 한시적 실현임을 온몸으로 역설한다. 또 라디오 바닥에 새로 부착된 전열판은 잠시 잠깐 그렇게 라디오와 다리미 사이의 뜨뜻미지근한 원래의 범주적 거리를 한순간에 밀착시킨다. 그러면서 셋은 서로를 끈끈하게 물고 무는 질척임, 그 그로테스크한 존재들의 세계관을 구현하는 중이다.

다음, 김범이 2010년대에 집중적으로 제작한 영상설치작품들을 주목할 필요가 있다. 〈정지용의 시를 배운 돌〉, 〈자신이 새라고 배운 돌〉, 〈바다가 없다고 배운 배〉, 〈자신이 도구에 불과하다고 배우는 사물들〉이 그것이다. 어떤 돌이 시를 배운다거나 자신의 정체를 돌 대신 새鳥로 주입받는 일은 현실태로서는 가당찮다. 또 바다와의 연관성을 삭제 당하는 범선의 내면이나, 마치 교실에 줄맞춰 앉은 학생들처럼 배열된 플라스틱 물건들의 자아를 상상하기란 이성의 박스 안에 사는 인간에게는 망상에 가깝다. 그러나 김범은 나무테이블 위에 돌 하나를 놓고(그것도 조각품이라도 되는 듯 좌대 위에 올려서), 그 옆에 장장 12시간 동안 한국 근대 서정시인 정지용의 시를 학습시키는(그것도 ‘A는 B다’ 같은 고정된 의미로) 영상을 설치해 지질, 생물, 문명, 국어교육, 물활론, 은유법, 비판, 풍자, 헛웃음, 통렬함, 고문 같은… 등등 온갖 범주 선線을 총알처럼 뚫고 생각과 느낌의 빈 공간을 만들어낸다. 가지가 잘려나간 나무 사이에 자그마한 돌덩이를 마치 새가 앉은 듯 끼워 넣고 87분 30초짜리 영상으로는 그 돌에게 ‘너는 돌이 아니라 새’라고 교육하는 작품에서 또한 기성범주들은 관통 당하고 허점을 들킨다. 그런데 이에 대해 김범이 개념미술로 사회비판적 메시지를 던진다는 식 비평은 피상적이다. 김범은 현실은 그렇지 않더라도 이미 ‘올바르고 좋은 것’으로 우리 안에 내면화돼 있어 쉽게 알아들을 만한 메시지를 일깨우는 것이 아니다. 김범이 2010년 「무제」라는 짧은 글에서 “루비”가 “보석 이름”이 아니라 “거대한 수령의 호수”인 “그곳”, “고독”이 “홀로 쓸쓸한 것”을 일컫는 대신 “사람을 해치는 부족”으로 부르는 “이곳”을 문장으로 구현한 점을 되짚어 볼 때, 이 작가에게 언어기호의 자의성은 소쉬르의 일반언어학을 언제나 이미 이탈한다. 김범의 작품들이 물질적이고 물리적인 존재로서 구현하는 것은 주어진 이론도 현상도 아니고 그에 대립하는 내용도 아니다. 사건들, 공간들, 존재들, 양태들, 가치들, 형식들 사이의inter- 어쩌면 무한할 수도 있고 아닐 수도 있는 질quality인데, 그것은 앞서 존재하는 어떤 것이 아니라 작가가 잠재상태부터 도모해야 하는 것이다.

사실 “범주적으로 간극적인”이라는 표현은 미국의 분석 철학자 노엘 캐럴이 호러영화를 비평한 데서 빌려왔다. 그는 호러영화 속 괴물을 “범주적 위반”으로 정의하면서 “대상 또는 존재가 범주적으로 간극적이거나, 범주적으로 모순적이거나, 범주적으로 불완전하거나, 형식이 없는 경우”가 그렇다고 부연 설명했다.1 그런데 캐럴 또한 이러한 논리를 인류학자 매리 더글라스의 저서 『순수성과 위험: 오염과 터부 개념 분석』에 근거해서 전개했다. 그 책에는 구약성서 중 제사와 종교에 관한 율법을 다룬 레위기를 통해 고대 유대인의 문화적 개념 체계 및 인식론적 범주화를 분석하는 “혐오스러운 것과 레위기” 장이 있다. 당시 율법은 “순수한 것”과 “불순한 것”을 차별적으로 구분하였는데, 성서는 후자를 제사에 쓸 수 없고 먹어서도 안 되는 것으로 규정했다. 가령 뱀장어나 곤충은 물고기가 아닌데 물에 서식하므로 부정하다. 또 파충류는 네 발 달린 짐승이 아닌데 마른땅을 기어 다니기에, 날다람쥐는 새나 동물로 명확히 구분할 수 없기에 순수하지 않은 것/혐오스러운 것이다. 2요컨대 매리에 따르면, 인간이 종교 등 기성의 사고 체계로 만든 범주들에 들어맞지 않고 그것을 가로지르거나 모순적이거나 변태적인 존재들이 곧 부정하고 혐오/가증스러운 것들로 억압됐다. 캐럴은 그렇게 종種을 혼란스럽게 엮고 속성이나 행위를 다중적으로 디자인한 범주적 위반체로서 호러영화의 괴물들 또한 관객의 공포, 혐오, 불안 같은 감정 효과를 겨냥한다고 봤다.

김범의 미술이 독창적인 대목은 다시 강조하건대 이렇게 범주적으로 간극적인 어떤 것(그것이 물질일까? 그것이 지각일까?)을 생각해내고, 자신의 머리 밖으로 꺼내 글과 이미지로 드러내고, 질료를 써서 실현시키는 데 있다. 그런데 매리가 분석한 레위기의 불순하고 혐오스러운 것들과는 달리 김범의 범주적으로 간극적인 미술은 차별과 배제의 대상이 아니라 감상과 포함의 대상이다. 또 캐럴이 포착한 공포영화의 범주적 위반들과는 달리 인위적으로 감상자의 감정에 개입하려 들지 않는다. 작가는 작업하는 과정에서, 작품은 그것이 처한 복합적 조건과 맥락 속에서, 감상자는 자신의 정서와 사고를 통해 각자로 느끼고 알아가는 간극적인 질quality이 약속되기 때문이다.

감상이 일어남

이번 김범의 개인전 《바위가 되는 법》은 내게 작가의 초기 작품부터 현재까지를 지속하며 구축된 독창성의 원천을 분석하고 비평하기에 좋은 그라운드다. 그럼 관객의 입장에서 김범의 미술에 일관된 감상 포인트를 찾는다면 어떨까. 나는 김범이 우리의 ‘보고 싶어 하는 욕구’를 ‘알고 싶어 하는 욕구’ 쪽으로 상승시키는 미술작품 감상법을 조직화해왔다고 말하고 싶다. 그의 작품들은 시각예술로서 눈에 보이게 미술관에 전시되고 감상자 또한 당연히 그렇게 그의 작품 앞에 선다. 하지만 감상자의 시간은 작품을 보고 즐기는 눈요기로는 충분치 않고, 그 대상으로부터 자극을 받아 요모조모 생각하고 이리저리 의미를 궁리하는 절차로 이어진다. 그런 점에서 김범의 미술은 미적 오브제지만 결과물이 아니다. 물질과 공간을 바탕으로 하지만 사고의 조합 운동combinational dynamism과 진행시간을 포함하고, 그것을 가동시키는 구경꾼 이상의 트리거를 육성한다. 그래서 요컨대 공쿠르 형제가 샤르댕의 그림을 상찬하면서 표현했던 “그림의 일어남(the painting is elevated)”3 대신 나는 김범의 작품들을 통해 ‘감상이 일어남’이라는 키워드를 여기 내놓는다.

1 Noël Carroll, “The Nature of Horror,” The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 46, No. 1 (Autumn, 1987), pp. 51-59 중 55. https://doi.org/10.2307/431308

2 Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, Routledge, 1966(2001 e-library), pp. 57-58.

3 다니엘 아라스, 『서양미술사의 재발견 Histoires de peintures』, 류재화 옮김, 마로니에북스, 2008, p. 16. 번역 수정 및 영문 번역 추가는 필자.

강수미 미학. 미술평론. 동덕여자대학교 예술대학 회화과 부교수. 『다공예술』, 『아이스테시스: 발터 벤야민과 사유하는 미학』 등 다수의 저서, 평론, 논문 발표. 주요 연구 분야는 동시대 문화예술 분석, 현대미술 비평, 예술과 인공지능(Art+AI) 이론, 공공예술 프로젝트 기획 및 비평. 현재 한국연구재단 전문위원, 국립현대미술관 운영심의위원, 한국미학예술학회 기획이사, 《쿨투라》 편집위원.

* 《쿨투라》 2023년 9월호(통권 111호) *